Chronique, par Virginie Brinker

Les sources historiques du conflit au Darfour

Marie-José Tubiana, ethnologue, est directeur de recherche honoraire au CNRS. Ses principaux travaux portent sur des sociétés pastorales et agricoles établies au Tchad et au Soudan, notamment les Zaghawa. Sa communication s’est avérée fort précieuse pour saisir les implications historiques et politiques de la crise au Darfour.

Le Darfour est un immense territoire, grand comme la France, situé à l’Ouest du Soudan et peuplé de 7 millions d’habitants environ, arabes ou africains, mais tous musulmans. Après avoir longtemps été un sultanat indépendant, le Darfour est rattaché au Soudan anglo-égyptien par les Anglais en 1916. Comme ni les colons anglais, ni le gouvernement central soudanais de Khartoum (à partir de 1956, date de l’indépendance) n’y ont investi, le région a été délaissée, devenant très périphérique. Marie-José Tubiana mentionne les 150 km de routes seulement qui la parcourent. On peu y ajouter le faible nombre des enseignants et médecins.

A partir des années 1970, la sécheresse réduit le nombre de terres cultivables, ce qui entraine des conflits entre les agriculteurs sédentaires majoritaires dans les tribus africaines darfouri (tels les Four, les Masalit, les Birgit…), et les éleveurs nomades, surtout arabes mais pas seulement. La terrible famine de 1984 fait 90 000 morts dans l’indifférence du gouvernement central et les rapports entre éleveurs et pasteurs se tendent d’autant plus. Ce drame accélère la prise de conscience des élites four qui réclame un partage des richesses plus équitable au Soudan. Le gouvernement soudanais arme alors les nomades, jugés plus fidèles. Durant les années 1980, les tensions s’accumulent donc au Darfour. D’autant que la province sert de base-arrière à la guerre civile au Tchad. Différents groupes rebelles y trouvent refuge et y recrutent, et c’est à partir du Darfour qu’Idriss Déby s’empare du Tchad en 1990.

En 2003, après les vingt années de guerre civile entre le Nord (musulman) et le Sud du Soudan (chrétien et animiste), les négociations entre le Mouvement Populaire de libération du Soudan de John Garang (réclamant un partage des richesses nées du pétrole et l’abrogation de la charia, la loi islamique) et le gouvernement de Khartoum sont sur le point d’aboutir. Les militants du Darfour veulent alors s’inviter au partage, par les armes. Marie-José Tubiana rappelle toutefois que si la « rébellion » au Darfour est officialisée en 2003, elle a pris naissance dès 1987.

Or, le Darfour, entièrement musulman, est considéré par le gouvernement comme une partie intégrante du Nord du Soudan. Pour mater l’insurrection, Khartoum va donc utiliser une méthode éprouvée pendant la guerre civile au Sud-Soudan : la constitution de milices tribales, surnommées les jenjawid ou janjawid, c’est-à-dire les « démons armés à cheval », désignant à l’origine les bandits de grand chemin. Ces milices sont recrutées parmi les petites tribus arabes pauvres ne disposant pas de terres, mais aussi parmi les criminels de droit commun, quelques tribus africaines, dont les Tama et même des mercenaires arabes étrangers venus du Tchad, du Niger ou de Mauritanie.

Enfin, pour priver la « rébellion » dominée par les Four et les Zaghawa de tout soutien de la population, au début de l’été 2003, le gouvernement entreprend une vaste opération de « nettoyage ethnique ». Les raids des milices sont précédés des bombardements de l’armée soudanaise, les milices ont ordre de tuer tout le monde. L’artisan de cette politique est Ahmed Haroun, secrétaire d’état soudanais aux affaires humanitaires et par conséquent protégé par le régime, alors que la Cour Pénale Internationale l’a inculpé.

Depuis 2003, on compte au moins 200 000 morts, énormément de villages détruits et environ 2 millions de déplacés. Marie-José Tubiana rappelle le rôle fondamental des 600 km de frontière entre le Tchad et le Soudan, le long desquels s’amassent « rebelles » et déplacés du Darfour, mais aussi rebelles du Tchad. Ces propos seront complétés un peu plus tard par le porte-parole des associations Abéché-Oise et Tchad-Oise, médecin humanitaire et originaire de la région frontalière, se définissant comme « un Tchadien du Darfour et un For du Tchad ».

Dans un second temps, Marie-José Tubiana, présente son livre Carnet de routes au Dar For, publié en mars 2006 aux éditions Sépia. Elle y narre son expérience du Darfour dans les années 1960-1970, c’est-à-dire le Darfour d’avant la guerre. Il s’agit de son journal d’ethnologue de l’époque, sans doute le meilleur moyen de rendre hommage à ces populations décimées et de témoigner de leurs vies.

Les enjeux géopolitiques du conflit

Un texte extrait de Darfour, au-delà de la guerre d’Alexandre Diméli, journaliste au Messager (Cameroun) est ensuite lu, en particulier un chapitre intitulé « Des enjeux souterrains ». Il rappelle le rôle de premier plan joué par la Chine dans le conflit. En effet, depuis le début de la crise au Darfour, la Chine soutient le gouvernement soudanais, en lui vendant des armes notamment. Il faut dire que Pékin achète les 2/3 du pétrole soudanais et que le Soudan apparaît comme un axe de pénétration majeur en Afrique pour la Chine. Les USA, eux, adoptent la stratégie inverse, intérêts pétroliers obligent, et selon le journaliste, il ne faut donc pas se fier au discours humanitaire des Etats-Unis.

La parole aux victimes

Issa Tahar Abderaman, président de la communauté darfouri de France, prend ensuite la parole. Il vient du Darfour, a 26 ans et vit à Arras. Il y a trouvé refuge en 2004 grâce à l’Association du Bon Samaritain, créée par le révérend Jean-Marie Matadi Ngazuba, un évangéliste originaire du Congo qui l’a recueilli. Mais ce n’est pas son témoignage personnel que raconte Issa Tahar. Il tente à son tour de contextualiser le conflit, évoque les villages détruits, les viols, les tueries. Il dénonce à plusieurs reprises le rôle joué par Ahmed Haroun, le secrétaire d’Etat soudanais aux « affaires humanitaires ». Le révérend du Bon Samaritain rapportera ensuite la violence des autres témoignages, son association ayant accueilli 600 Darfouri. Il s’insurgera également contre le terme de « rébellion » pour qualifier l’insurrection au Darfour, et préfèrera parler de « Résistance », Issa Tahar ayant pris soin de rappeler les légitimes revendications des Darfouri.

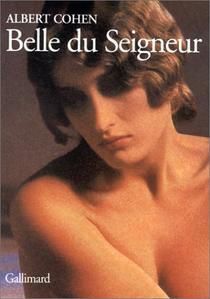

Le roman Belle du Seigneur paraît en 1968 aux éditions Gallimard et obtient le Grand Prix de L’Académie Française. Face à ce « roman-somme », dont la durée de rédaction s’étend sur près de trente ans et qui a été rédigé en pas moins de quatre manuscrits, les caractères jouent un rôle déterminant dans la cohésion et la progression du roman. Leur évolution, mais aussi leur régression, laisse apparaître une humanité carnavalesque, dénuée de naturel, entièrement tournée vers le grotesque et la parodie. Mais la médiocrité peinte par Cohen est... Pour lire la suite de cet article sur notre nouveau blog, cliquer

Le roman Belle du Seigneur paraît en 1968 aux éditions Gallimard et obtient le Grand Prix de L’Académie Française. Face à ce « roman-somme », dont la durée de rédaction s’étend sur près de trente ans et qui a été rédigé en pas moins de quatre manuscrits, les caractères jouent un rôle déterminant dans la cohésion et la progression du roman. Leur évolution, mais aussi leur régression, laisse apparaître une humanité carnavalesque, dénuée de naturel, entièrement tournée vers le grotesque et la parodie. Mais la médiocrité peinte par Cohen est... Pour lire la suite de cet article sur notre nouveau blog, cliquer