Analyse

Paradoxe de la dépendance comme in-der-welt-sein[1]

Par Sandrine Meslet

[…] c’est la faiblesse qui est riche. A un moment donné, la force lasse[2].

Marcel Moreau publie en 1971 Julie ou la dissolution, roman considéré par la critique comme un effort de sobriété et de concision de la part du romancier belge. L’ancrage spatio-temporel n’est pas précisé, aucune date ni aucun lieu n’est indiqué, le récit navigue entre l’univers d’une vie de bureau et celui du rêve. La rencontre entre le personnage de Julie et celui de Hasch est à l’origine d’une révélation, Hasch, modeste correcteur à la revue Toutes-Sciences, découvre au contact de Julie, nouvelle et mystérieuse collègue, une autre dimension de l’existence. Cette dernière va transformer l’espace du bureau en y abolissant tout tabou et en y instaurant de nouvelles règles. L’inversion des valeurs donne lieu à l’apparition d’un rite initiatique célébré par un étrange carnaval emprunt de violence et de démesure. Le changement de focalisation, qui intervient au milieu du récit et qui fait passer le personnage de Hasch du statut de narrateur à celui de personnage, permet au lecteur de sortir de l’espace intérieur pour atteindre une vision plus globale de cette « parade magique ». Marcel Moreau a obtenu le Prix Charles Plisnier pour ce roman.

L’attente du vertige : Julie ou la métaphore de la dépendance

Hasch apparaît comme un personnage complexe en quête du sentiment même d’existence et que la liquéfaction guette. Le récit s’ouvre sur l’attente d’un événement au bord d’une route, l’attente d’un accident. Celle-ci, avant de se solder par une rencontre, est un indice du trouble du protagoniste « L’accident n’a pas eu lieu et j’ai eu la nausée[3]. » Peu importe au personnage l’événement en soi, c’est sa réalité et son apparition dans le vide de l’existence qui est ici sollicité. La rencontre avec Julie est la matérialisation de cette attente, elle surgit insaisissable, silencieuse et majestueuse, déjà prêtresse, sur le lieu professionnel de Hasch et bouleverse un quotidien empli d’ennui. La saison estivale est marquée par la chaleur qui règne dans le bureau, distillant une ambiance propice à la déviance ; les corps enfermés dans le bureau-bocal cherchent une échappatoire :

J’ai dû m’accrocher à la table tant je me sentais comme frappé, déplacé par un vent malsain[4].

Même le lieu n’est pas épargné par la présence de la nouvelle venue, son irradiante beauté annonce en creux la transfiguration du bureau qui interviendra à la fin du texte :

La beauté de Julie s’est installée tout de suite aux quatre coins de la pièce, devenue silencieuse et inutile[5].

La dépendance est envisagée comme salvatrice dans le roman dans la mesure où elle détourne l’homme de ce quotidien qui l’inhibe. Le personnage de Julie se présente ainsi comme une allégorie de la dépendance en déversant sur le texte alcool, sexe ou drogue. Ces trois éléments permettent au rite final de s’accomplir et ouvrent le passage de l’état de transe au nirvana. Mais c’est l’alcool qui, dans un premier temps, ouvre la voie en libérant les corps et les esprits de toute mesure :

Le bistrot s’est ouvert tout grand devant moi ; j’ai bu jusqu’à m’en étrangler. La lumière m’est entrée dans les yeux, mais comme une fofolle[6].

La figure du crinoïde est recatégorisée de la discipline scientifique vers l’univers rituel, Julie s’en approprie l’identité biologique afin de la plier à son rite et d’en faire le symbole de son pouvoir sur l’assemblée. Le crinoïde envahit les murs du bureau et transforme progressivement le bureau en lieu de culte. La science, toile de fond idéale sur laquelle vient se greffer ce rite carnavalesque d’inversion des valeurs, est entièrement détournée par l’écriture littéraire. Moreau ne choisit cependant pas d’annuler le monde scientifique au profit du monde onirique, il n’y a pas à proprement parler de condamnation de la science, mais plus exactement un réinvestissement de la science par le biais de l’absurde. L’entreprise de sape de Julie ne réduit pas la science à des formes obscènes mais la canalise dans l’absurde et prête conscience au concept des crinoïdes « ils semblaient annoncer une libération[7] ».

Vertigo, un consentement à la menace ?

D’emblée, Julie instaure une primauté du sensoriel sur l’intellect, elle demande implicitement aux collègues du bureau, dont Hasch fait partie, de renoncer à leur réflexion et d’abjurer leur libre-arbitre. La naissance de la furia vient compenser le don du libre-arbitre et crée un espace propice à la démesure. Rose, compagne agonisante de Hasch, devient alors un objet de revanche et de transgression « Je voulais entrer avec fureur dans la chair malade[8]. » La menace exercée par Julie sur Hasch, est reproduite sur Rose par Hasch en quête d’un exutoire et ne pouvant s’empêcher de reproduire le motif :

Je vivais des secondes lourdes sensuelles, qui roulaient dans ma gorge. Lorsqu’elles éclateraient, je serai comme anéanti : jamais menace ne fut plus voluptueuse[9].

L’infantilisation de Hasch, sous l’effet de la menace, est à l’origine d’une régression rédemptrice « Pourtant, c’est grâce à ce vin que je suis entré comme un enfant dans l’ordre… de la fascination[10]. » Le vin par le biais du renversement des valeurs fait repasser l’homme dans le monde de l’enfance, de cette réappropriation du statut d’enfant dépend l’adhésion à la fascination.

Julie n’offre pas de limites mais propose de les dépasser, elle ouvre un univers des possibles ; un seul mot d’ordre, sortir de l’ennui. Cette sortie de l’univers quotidien passe par l’acceptation de l’aventure, de l’inattendu, de la surprise :

Ce que j’entrevoyais brusquement, à travers Julie, c’était le champ immense de l’aventure : les paroles inouïes, les actes inattendus, les départs, les vertiges, les grands affolements liquides, l’Orgie, l’Obscène Acrobatie[11].

Le pouvoir de Julie s’appuie sur l’hypnose pour asseoir sa domination, le regard transmet une vérité et fascine l’assemblée des initiés, et plus particulièrement Hasch, en agissant sur leur mémoire :

Les grands yeux de Julie plantés dans les siens, et en lui l’abolition du moi ; un dégoût prononcé pour le travail, des gestes incohérents, de bête prise au piège, tendant à l’immobilité. Il oubliait jusqu’à sa propre histoire[12].

La phrase se plie au jeu vertigineux de l’addition et accumule les syntagmes nominaux qui viennent préciser la puissance du renoncement de Hasch, tout ce qui fait son univers se trouve sacrifié au nom de Julie. Il résume d’ailleurs son existence comme une « vie de chien » de laquelle il doit sortir.

L’anéantissement : ultime étape de la dissolution

Le sacré et l’absurde se côtoient pour créer une nouvelle humanité, qui couronne les modestes en les faisant parvenir jusqu’aux instances du pouvoir. La transgression est déjà présente en Hasch mais il a besoin de Julie pour l’épanouir et la rendre incontestable, débarrassé de la longue agonie de Rose il peut enfin offrir ses services :

J’ai toujours rêvé, moi, d’être un sorcier, un type qui ferait n’importe quoi de n’importe qui, un ange virtuose et laid qui passerait sa vie à envoûter, à subjuguer, à éblouir son salaud de prochain, son frère[13].

La dernière étape de la fascination passe donc par l’adhésion totale au rite, à la cérémonie absurde à laquelle Julie convie les membres du bureau. Les personnages incarnant la domination, comme le directeur Vachet, ou encore la malveillance, comme les secrétaires du bureau voisin, sont immolés sur le bureau transformé symboliquement en autel de sacrifice. Le motif de la sexualité confère à l’onirisme du passage une ambiguïté, l’orgie inverse les rapports entre humains et impose une nouvelle hiérarchie des valeurs. La prise de pouvoir passe par l’acquisition d’une sexualité détachée de tout tabou. La perversion sexuelle se combine à la violence et atteint son paroxysme par le sentiment d’anéantissement qui guette le personnage de Hasch « Il en devenait beau, mais d’une beauté traquée par le temps : celle des grands dissolus[14] ».

Le lieu du livre devient celui de la transition mais aussi du renversement, un absurde vient se substituer à un absurde moins visible ancré dans un quotidien. Le texte de Marcel Moreau célèbre la dépendance de l’être humain à la malveillance comme à la bienveillance, les deux notions semblant se combiner pour offrir un spectacle paradoxal

La dissolution générale et sa dissolution personnelle lui conféraient paradoxalement une sorte de maîtrise dans le désordre[15].

Ainsi, le personnage de Hasch cherche dans la dissolution l’alliance des contraires, du vice et de la pureté, de la rédemption et de la condamnation et s’offre le vertige de l’anéantissement pour prendre la mesure de son existence « Demeure l’acceptation, le goût infiniment impur et purifiant d’être anéanti[16]. »

[1] Nous empruntons ce concept au philosophe allemand Heidegger afin de préciser le lien qui unit l’homme au monde et d’où découlent les concepts de vie et d’existence.

[2] MOREAU Marcel, Julie ou la dissolution, Bruxelles, passé présent, 1984, p.49

[3] ibid. p.11

[4] ibid. p.18

[5] ibid. p.22

[6] ibid. p.26-27

[7] ibid. p.107

[8] ibid. p.30

[9] ibid. p.59

[10] ibid. p.63

[11] ibid. p.72

[12] ibid. p.93

[13] ibid. p.104

[14] ibid. p.123

[15] ibid. p.139

[16] ibid. p.127

commenter cet article …

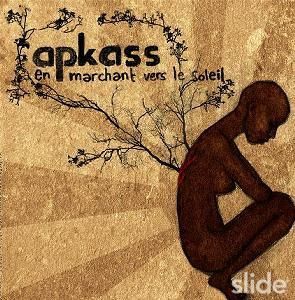

d’autres aspects encore à apprécier. Mais de novembre à décembre, précisément, au festival Africolor, c’est ce qui se tient dans la musique d’un artiste, Apkass, sans oublier ses bobines de court-métrage. Comme le festival Africolor

d’autres aspects encore à apprécier. Mais de novembre à décembre, précisément, au festival Africolor, c’est ce qui se tient dans la musique d’un artiste, Apkass, sans oublier ses bobines de court-métrage. Comme le festival Africolor C’est peut-être un cliché, voire une évidence, mais les sujets les plus usités enfantent souvent des chefs d’œuvre. Alors n’ayons pas peur des images d’Epinal : Paris est un lieu sans frontières. Je ne vous parle pas de la ligne 4 du métro, ni du 13ème arrondissement, ni de la possibilité d’acheter du chinois cacher au supermarché en bas de chez vous.

C’est peut-être un cliché, voire une évidence, mais les sujets les plus usités enfantent souvent des chefs d’œuvre. Alors n’ayons pas peur des images d’Epinal : Paris est un lieu sans frontières. Je ne vous parle pas de la ligne 4 du métro, ni du 13ème arrondissement, ni de la possibilité d’acheter du chinois cacher au supermarché en bas de chez vous.