La quête du nom dans Habel et Les Terrasses d’Orsol de Mohammed Dib

Par Ali Chibani

Habel est le premier roman de Mohammed Dib sur le thème de l’exil. Il sera suivi par Les Terrasses d’Orsol. Entre les deux, il a publié des contes, des nouvelles et des poésies. Les Terrasses d’Orsol s’ouvre sur cette phrase : « Je suis revenu. » Rattachée à la suite du texte, elle prend un sens précis. Mais prise à elle seule, il nous semble qu'elle veut annoncer le retour de Dib au roman comme un retour volontaire. « Je suis revenu »veut dire qu’il y a déjà eu un travail entamé et qui n’a pas abouti. L’auteur revient pour le mener à bout. Le style de l’écriture n’a pas changé. Fragmentés, pour ne pas dire étoilés, les deux romans sont marqués par la folie. Le narrateur/acteur est en quête de quelque chose qu’il n’arrive pas à toucher.

Habel est le premier roman de Mohammed Dib sur le thème de l’exil. Il sera suivi par Les Terrasses d’Orsol. Entre les deux, il a publié des contes, des nouvelles et des poésies. Les Terrasses d’Orsol s’ouvre sur cette phrase : « Je suis revenu. » Rattachée à la suite du texte, elle prend un sens précis. Mais prise à elle seule, il nous semble qu'elle veut annoncer le retour de Dib au roman comme un retour volontaire. « Je suis revenu »veut dire qu’il y a déjà eu un travail entamé et qui n’a pas abouti. L’auteur revient pour le mener à bout. Le style de l’écriture n’a pas changé. Fragmentés, pour ne pas dire étoilés, les deux romans sont marqués par la folie. Le narrateur/acteur est en quête de quelque chose qu’il n’arrive pas à toucher.

Habel est un jeune algérien exilé en France. Sabine et/ou Lily représentent ses amours qui atténuent l’ardeur de la séparation avec la terre natale. Habel a tendance à revenir au même point : un carrefour où il est en position d’attente. Dans Les Terrasses d’Orsol, roman mystique et abordant l’Histoire universelle, il n’y a point de Carrefour. Cependant, Eid se sent obligé d’aller voir la fosse de la ville de Jarbher, où il a été envoyé par l’administration d’Orsol pour enquêter. De cette fosse, qui se trouve au bord de la mer, sort « un sombre troupeau de pachydermes ». Des êtres qui ne sont ni des humains, ni des reptiles et encore moins des araignées. Il est difficile de les nommer comme il est difficile de nommer tout ce qu’on rencontre en exil. C’est la quête de ce nom qui sera le sujet des deux romans, une quête qui ne s’inscrit que dans le mouvement de la parole.

L’en-quête

Avant de développer cette partie, il nous semble important d’expliquer en quoi Habel et Eïd sont des exilés. Le Littré définit l’exil comme une « Expulsion hors de la patrie » et « [p]ar extension, tout séjour hors du lieu où l’on voudrait être[1]. » Ces deux définitions s’appliquent aux deux personnages déjà cités. Habel est contraint par son « Frère » à quitter la terre natale pour « …que [son] étoile brille [2]» sur la nouvelle Cité, alors qu’Eïd est envoyé par son administration à Jarbher pour enquêter. Cependant, l’exil n’est que l’ultime séparation, la dernière. En effet, la première rupture que vit Habel est la séparation d’avec la famille. Le « Frère », écrit aussi « frère », qui le chasse renvoie à l’Etat et au frère de sang. Eïd, quant à lui, a vu sa femme et sa fille le quitter et se plaint : « Chacun d’eux [le médecin, l’administration] sans le vouloir m’a contraint à lâcher l’homme que j’étais alors… [3] ». Alors que Habel condamne l’Etat algérien, Les Terrasses d’Orsol porte un regard critique sur l’Histoire universelle, en relevant la monstruosité de l’Homme.

Le thème de la séparation domine dans les deux textes. De là naît une ambiguïté générale qui affecte le sens. Il faut dire que l’auteur ne considère pas les deux étapes de la vie de l’exilé comme distinctes avec un passé et un présent (ou un avenir). Il considère tout cela ensemble et dans le même temps. La nostalgie du passé peut surgir à n’importe quel moment. Quand le personnage spécule sur son avenir, la mémoire involontaire intervient pour occuper l’espace textuel. Au narrateur de Habel, un « je » apparaissant « subitement » subtilise la parole pour livrer sa pensée ou son commentaire. Le « je » adopte en effet deux positions. Il est celui qui voit et celui qui est vu. Quant à sa parole, elle peut être subjective ou objective : « Nous ne pouvons pas vivre l’un sans l’autre, se dit-il, constate-t-il[4]. » De même, l’espace où vivent Habel et Eïd est constitué d’une partie close (la chambre et le café dans Habel et l’hôtel dans Les Terrasses d’Orsol) et d’une autre inaccessible (le carrefour et la fosse). Habel comme Eïd veulent échapper à l’enfermement mais ont pris conscience de l’inévitable inaboutissement de toutes leur tentatives de sortie. Ils se situent donc dans l’entre-deux, en d’autres termes dans ce que Tahar Djaout nomme « le non-lieu [5] ». Si Habel ne fait qu’observer le carrefour en retrait, Eïd, lui, doit accepter « le parapet de pierres blanches » qui l’empêchera de s’approcher de la fosse et de nommer ainsi le « sombre troupeau de pachydermes » qui en sort.

Nommer des êtres bizarres des monstres ou nommer l’objet de l’attente d’Habel au carrefour, il semble que l’objectif des deux romans est la quête du nom. Si Habel effectue des allers-retours incessants vers le carrefour, comme Eïd le fait vers la fosse, c’est dans l’espoir de donner un nom à son destin. Il est donc normal que l’enquête dans Les Terrasses se transforme en quête. Il semble que, pour Dib, l’exil (spatial ou temporel du fait de la violence de l’histoire) signifie l’entrée dans l’innommable. L’exilé est dans le vide, car il a perdu ses repères. Quant aux notions sur lesquelles il a construit sa perception du monde, elles ne sont plus valables dans ce nouvel espace refuge-prison. Ce qui se produit, en particulier dans Habel, est ainsi innommable. Le récit n’existe que tant qu’il s’oppose à lui-même. Il est ce qui est parce qu’il n’est pas : «Oui, oui. Les mêmes choses aux mêmes endroits[6]. » Néanmoins, nous relevons l’existence de quelques noms qui, toutefois, n’existent que par et pour leur fonction symbolique sans jamais être considérés comme des signes autonomes renvoyant à une réalité indépendante. C’est le cas d’Habel est un nom ambigu et écrasé par les nombreuses possibilités de sens qu’il peut prendre. Et souvenons-nous que ni lui ni Eïd n’arrivent à dégager du sens de la foule citadine.

Habel, en arabe, signifie le fou. Paradoxalement, sa folie s’estampera au fil du récit et au fur et à mesure que la folie de Lily s’affirme. Cette sortie de l’état de folie est clairement marquée par les ouvertures en italique de plusieurs chapitres. Alors que le passage de l’italique à une écriture habituelle se fait brusquement au début du roman, vers sa fin, elle survient progressivement, sans retour à la ligne : « Mais bien avant. La nuit tombait aussi. Habel attendait devant la fontaine… [7]». Habel est également une référence à Abel, la figure du nomade tué par le sédentaire Caïn pour établir la Cité. Cette idée est clairement développée dans cette adresse d’Habel à son frère : « Pour fonder la cité nouvelle, vous ne pouviez faire autrement que sacrifier le frère cadet. Pour que votre étoile brille sur elle de tout son éclat, celle du jeune frère devait s’éteindre.[8]» Le nomadisme est ce qui caractérise aussi Ismaël, le fondateur des Arabes, après avoir été chassé du foyer paternel par son père Abraham. C’est à Paris, dans « les chiottes » qu’Ismaël est battu. Or Ismaël est « … Habel aussi. Il se voit – dans un fulgurant accès de lucidité – lui-même, il se découvre lui-même étendu à la place du type. A sa place ? Il n’y a jamais eu personne d’autre, que lui Habel, à cette place ! Lui. Lui. Lui. Et personne d’autre[9]. » Dans Les Terrasses d’Orsol, les noms ont une fonction symbolique. Aëlle (le créateur), Eïd et sa femme Aëda (la revenante en arabe), Elma (eau en arabe), Jarbher (« voisin de la mer » en divisant le nom Jar/bher) et enfin Orsol qui symbolise la nostalgie du passé (Or/sol). Ces noms n’existant pas pour eux-mêmes, il nous semble qu’ils perdent leur essence de nom propre. Ils sont de simples fonctions, des signes étrangers à leur véritable identité.

Le non-nommé spatial

Arrivés en exil, Habel et Eïd se réjouissent. Puis subitement, ils prennent conscience de leur déterritorialisation et du vide qui les entoure : « Puis il [Habel] se retourna, il sonda l’obscurité. La solitude la plus profonde. Le même vide s’étendait à tout le voisinage. [10]» Le choc est tel qu’il pousse à la folie. De plus, l’exilé, conscient de son exil, est en quête permanente de son passé : « … et m’inclinant par dessus le parapet, je ne me soucie plus que de retrouver mes gestes de la veille, les seuls gestes et de répéter ces gestes[11]. » Ce ne sont pas ces gestes qui seront répétés mais leur quête par les deux personnages.

La répétition de cette quête s’inscrit dans le texte de différentes manières. D’abord, les deux personnages sont attirés par un point fixe : la fosse et le carrefour. Ensuite, la répétition de la quête est doublée par la répétition de l’événement-non-événement. Cette expression est aussi contradictoire, voire insensée, que ce qui se produit dans la fosse ou au carrefour.

Dans la fosse, les êtres innommables répètent les mêmes mouvements. Ils sortent, rampent, s’accrochent à des rochers au bord de la mer et rentrent dans la fosse en donnant l’impression de parler entre eux. Pourquoi sortent-ils ? Parlent-ils réellement ?... Ce sont là des questions auxquels Eïd ne pourra jamais répondre. Son enquête n’en est pas une puisqu’il se contente de relever les faits sans les expliquer. Pour aller au-delà du texte, il nous semble distinguer ici l’angoisse de l’auteur face aux drames de l’histoire comme la Shoah, drames qu’il ne peut qu’observer comme témoin sans jamais pouvoir les expliquer. Il se contente de remarquer : « Tous les humains sont des monstres enchaînés[12]. »

En ce qui concerne le carrefour, il est aussi le lieu où le sens est perdu. Il y circule une foule de gens, un grand nombre de voitures et, parce que saturé, cela donne un tourbillon vertigineux qui condamne l’événement à être perçu à travers le délire qui le retire de la réalité pour le faire entrer dans l’illusion : « Pendant que pantin plus raide encore, plus désarticulé, le flic là-bas, au carrefour, joue au chef d’orchestre sans orchestre. Un mannequin devant lequel la horde de fer tombe en arrêt juste pour voir si c’est vrai, un truc pareil, si c’est sérieux et redémarrer ensuite[13]. » Le carrefour est ce lieu où l’exilé arrive pour être contraint à choisir sa voie. Choix qui s’avérera impossible puisqu’il n’a pas acquis les notions nécessaires pour faire sien le nouvel espace. C’est pourquoi Habel observe de loin le carrefour. Il ne le traverse jamais contrairement à la foule. L’axe, donc le cœur, du carrefour lui est comme interdit. Habel restera toujours à sa périphérie. Voici ce qui nous amène à comparer le carrefour à l’œil. Fou, Habel observe la vie parisienne avec la périphérie de l’œil. La macula étant la partie la plus sensible à la lumière, l’observateur n’a d’autre choix que de demeurer dans la nuit, voire de fermer les yeux et de compenser la lumière perdue par un regard au fond de lui-même. Mais le vide est aussi à l’intérieur, il faut donc compenser autrement. C’est ce que Habel et Eïd feront en se réfugiant dans la passion. Cette autre forme de folie.

L’amour est présenté comme un espace exclusif, mais cette fois-ci, c’est l’exilé qui exclut. Dans Les Terrasses d’Orsol, un seul chapitre est réservé à la passion amoureuse. Il se déroule sur une île, loin de Jarbher. Sous « l’envoûtement » d’un espace où « [f]rondaisons, plantes, fleurs[14] » sont tranquilles, Eïd se retrouve dans une nouvelle confusion où il perd « la notion de sa propre identité ». Errant permanent, il a besoin de partir. Mais le corps d’Aëlle le retient : « … Aëlle endormie à côté de moi. Ça me fait rester au lit, j’ai honte[15]. » Aëlle représente l’énigme qui, tant qu’elle n’a pas trouvé de réponse, obsède et accroche : « Mais sphinx elle est(,) sphinx elle reste. [16]» Le besoin de percer l’énigme est grand afin de rompre le silence et de retrouver le chemin qui mène au Ciel, ce qui fait entrer cette relation dans le champ de la mystique soufie : « Le recommencement de l’expérience vise à éprouver l’écriture jusqu’à son extrême limite. Car, pour Dib, seule l’épreuve épanouit tout à la fois les mots, la fable et l’écriture, et permet cette remontée jusqu’au point suprême où se manifeste El[17]. » Le point suprême, Habel le touche dans la clinique où Lily est internée. C’est là qu’il peut adresser sa prière à Dieu. C’est la seule parole qui sera entendue dans l’œuvre qui, jusque-là, est restée une parole défensive : « …avons-nous à craindre quelque danger, elle [Sabine] et moi [Habel] ? A quoi sert, sinon, de tant bavarder[18]. » Il semble donc que pour habiter la passion, une condition se pose : il faut se perdre. En effet, Eïd n’est repris par Aëlle qu’après avoir été lynché par la mécanique (les motos) de Jarbher. De même, Habel, pour rester auprès de Lily[19], doit accepter de perdre la raison et de devenir fou comme elle. Lily représente donc la Nuit, celle qui a précédé la Création. Elle est le Silence, qui est à l’origine de tout, jusqu’où il faut remonter pour revenir entier.

L’avenir est en-haut

Vers le centre de l’œuvre, Habel rejoint Sabine au caféDélices des cœurs. Elle l’interroge sur son occupation pendant qu’elle l’attendait. Au moment où elle prend le dessus et devient autoritaire, le regard d’Habel se détourne, et détourne ainsi le récit, vers le fleuve qui se trouve « en dessous » du café. Il faut dire que Sabine, qui « … n’est plus que bec et ongles », est présentée dès l’ouverture de l’œuvre comme une menace pour Habel. Elle veut le dévorer. L’exilé doit se protéger et garder le pouvoir sur elle. C’est pourquoi le regard est détourné, le dialogue se transforme en long monologue.

Le fleuve est, ici, l’incarnation du texte comme le texte est l’incarnation du fleuve, temps de l’exilé. Ecriture et temporalité sont « méchamment syncopée[s].[20] » Le « ça », qui ouvre le paragraphe, est l’origine du texte. Il est cette origine que cherche Habel. Source du fleuve remontant à un espace-temps inconnu, le « ça » tire son sens du passage précédent auquel il sert de pronom de rappel. De même, ce qui le suivra lui donnera sens. Pour le moment, ce pronom est vide de signification. Il est indéfini, voire incongru par son appartenance au registre populaire. C’est ce vide que la suite du monologue est censée combler.

Le « ça » ne peut prendre sens que par le délire mystique d’Habel. Tout un processus d’écriture nous fait passer de la constatation objective à l’imaginaire subjectif : « L’"essence" des événements n’est pas donnée d’emblée ; chaque fait, chaque phénomène apparaît d’abord enveloppé d’un certain mystère ; l’intérêt se porte naturellement sur l’"être" plutôt que sur le "faire" [21]. » Cette eau s’inscrit dans une immobilité apparente dans la première partie du texte. Elle est une « … eau gardant toute sa tranquillité. » L’eau coule. Ne voyant ni sa source ni sa destination, elle est considérée comme prise dans un mouvement horizontal. Cela est accentué par la comparaison : « … comme si rien ne s’était passé… », « … comme si rien n’avait commencé… ». Allégorie du présent sans perspective d’avenir, le fleuve est appelé à changer de mouvement pour que la temporalité soit verticale. Cela se fait « subitement », « soudain[ement] ». Le choc est tel qu’il ne peut aboutir qu’à la folie. Mais pour passer de l’horizontalité à la verticalité, il « s’en faut d’un remous », donc d’un retour sur soi qui transformera l’eau coulant en tourbillon qui, au lieu d’entraîner vers le fond, propulse vers le haut. Notons que ce tourbillon permet le retour à l’origine de la parole. En effet, le remous n’a lieu que dans l’imaginaire de l’énonciateur. Si nous sommes partis d’Habel, qui observe d’en haut le fleuve (immanent ?) qui se trouve « en dessous », nous remontons jusqu’à lui. Le mouvement vertical est développé grâce à la figure métonymico-métaphorique. La métaphore des arbres « enchaînés » s’appuie sur la contiguïté spatiale pour prendre son envol car

… quel que soit le moment où se manifeste le rôle de ce que (…) l’on appellerait volontiers le détonateur analogique[dans le texte la remontée insensée de l’eau et l’élévation aussi insensée des arbres], l’essentiel est ici de noter que cette première explosion s’accompagne toujours, nécessairement et aussitôt d’une sorte de réaction en chaîne qui procède, non plus par analogie, mais bien par contiguïté, et qui très précisément le moment où la contagion métonymique (ou pour employer le terme de Proust lui-même, l’irradiation) prend le relais de l’évocation métaphorique… [22]

Ainsi, nous passons du fleuve aux arbres parce qu’ils se trouvent « sur la berge ». Les « pigeons » qui se posent sur leurs branches leur donnent le pouvoir de voler jusqu’au ciel et de côtoyer le Créateur, l’Origine incarnée par « les nuages »source de pluie emplissant le fleuve et donnant vie aux arbres. De cette manière, « La première fois, l’intérêt du lecteur est porté [sur le présent et] vers le futur (…). La seconde, il se dirige vers le passé… [23] ». Ce qui fait la spécificité de ce récit est le maelström temporel induit par le processus de retour à l’origine, donc à un passé qui se laisse inventer selon les contingences du présent, par la projection dans l’avenir. La seconde partie de la tirade n’est qu’une réalisation imaginée, la contradiction est dans le texte, de l’espoir : « Mais pour vous changer une vie, il s’en faut d’un remous, d’un retour sur elle-même. »

Ce tourbillon ne sera pas fructueux. L’échec d’Habel dans sa tentative de saisir son passé est flagrant. La traversée débute sur un « ça » vide de sens et finit sur le même « ça » aussi vide que le premier : « Voulant [les arbres] faire quelque chose aussi, soulevés, traversés, pleins de désir eux aussi, mais ne pouvant faire que ça : battre des mains. » Le monologue n’a été qu’une « embrouillardée de paroles[24] » insensées à l’image de ces arbres battant des mains. Le décollage est intérieur, imaginaire. Il demeure tel car les arbres, comme Habel, sont « enchaînés ». Immanquablement, Habel retombe dans le silence puisqu’il ne «veu[t] pas savoir le reste de l’histoire. » De toute manière, Sabine reprend la parole. Autoritaire, elle force son amant « dans ses derniers retranchements… [25]». La «… profusion d’inconnu qu’une parole tient en réserve et qu’elle peut lâcher sur toi à tout instant…[26] » ne sera jamais découverte, l’énigme jamais percée. La seule issue possible pour Habel est d’aller se retrancher dans le corps de Lily, sa victime.

Nommer les choses équivaut à s’installer dans un espace défini et par-là être. Si Habel et Eïd compensent, volontairement pour le premier et malgré lui pour le second, l’inaccessibilité de l’espace énigmatique en recourant à la passion, l’énigme taraude le lecteur pendant et après la lecture. C’est là un caractère essentiel des deux œuvres : protéger l’énigme pour que le vertige de la quête saisisse le lecteur pour qui l’espace-texte est inaccessible. Ainsi, et particulièrement dans Habel, c’est l’expérience de l’exil qui est partagée.

Enfin, les deux œuvres nous offrent « …l’opportunité (…) de reprendre contact, de renouer avec nous-mêmes à la faveur ou sous le couvert (…) de la maladie[27]. » Force est de constater que la guérison relève de l’impossible. Dans Habel et Les Terrasses d’Orsol, il nous semble plus juste de parler de fuite dans la fuite. La folie ou la perte de la conscience sont une manière de se créer un nouvel espace-temps, en quelque sorte, sacré[28]et de quitter ainsi le monde profane. C’est dans la clinique que Habel est certain que sa parole sera entendue.

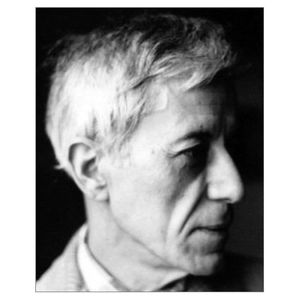

Mohamed Dib, né à Tlemecen en Algérie en 1920, est romancier et nouvelliste. Il est également l'auteur de pièces de théâtre et de contes pour enfants.

Mohamed Dib, né à Tlemecen en Algérie en 1920, est romancier et nouvelliste. Il est également l'auteur de pièces de théâtre et de contes pour enfants.

[1] Littré, dictionnaire de la langue française, tome 3, Paris, 1994.

[2]Mohammed Dib, Habel, Paris, Le Seuil, 1977, p. 160.

[3] Mohamed Dib, Les Terrasses d’Orsol [1985], Paris, éd. Minos & La Différence, 2002, p. 23.

[4] Ibid., p. 19.

[5] « Car être immigré, ce n’est pas vivre dans un pays qui n’est pas le sien, c’est vivre dans un non lieu. C’est vivre hors des territoires » dans L’Invention du désert, Paris, éd. Seuil, 1987, p. 53.

[6] Habel, op. cit., p. 135.

[7] Ibid.

[8] Ibid., p. 160.

[9] Ibid, p. 134.

[10] Ibid. p. 72.

[11] Les Terrasses d’Orsol, op. cit., p. 14.

[12] Habel, op. cit., p. 18.

[13] Ibid., p. 15.

[14] Op.cit., p. 124.

[15] Ibid., p. 145.

[16] Ibid., p. 139.

[17] Beïda Chikhi, « Dans la flamme de l’énigme : Mohammed Dib et Edmond Jabès », Itinéraires et contacts de cultures, vol. 21-22,1er et 2e semestre 1995, Paris, L’Harmattan, 1996.

[18] Habel, op. cit., p. 16.

[19] Lily, pour Habel, est ce qui compense la perte du « port d’attache » (p. 95).

[20] Ibid., p. 63.

[21] Tzvetan Todorov, La Prose poétique, Paris, éd. Seuil, coll. Poétique, 1971, p. 16.

[22] Gérard Genette, Figures III, Paris, éd. Seuil, 1972, p. 52.

[23] Tzvetan Todorov, op.cit., p. 162.

[24] Habel, op.cit., p. 18.

[25] Ibid., p. 14.

[26] Ibid, p. 12. La profusion de citations est volontaire. Si Habel devait posséder un sens, il nous semble qu’il ne pourrait se trouver que dans le métalangage.

[27] Les terrasses d’Orsol, op.cit., p. 50.

[28] La folie, dans les sociétés musulmane, est quelque part sacrée puisqu’on considère que le fou accède à l’espace invisible de Dieu et des anges.

commenter cet article …